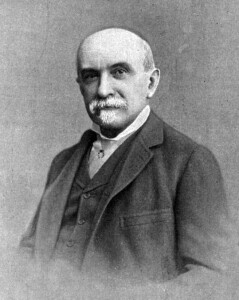

Emanuele Notarbartolo (1834-1893), direttore del Banco di Sicilia, assassinato nel 1893 su una carrozza ferroviaria tra Bagheria e Palermo,

– di Tindaro Gatani –

Uno dei primi provvedimenti dell’Italia unita fu quello di adottare un sistema monetario unico per il neonato mercato comune interno. Il 24 agosto 1862, con la cosiddetta Legge Pepoli, fu deciso dunque di sostituire tutte le monete locali con la Lira nuova del Piemonte, che avrebbe assunto il nome di Lira italiana, basata su monete d’oro, d’argento e di rame. Subito dopo l’Unità, in Italia si erano delineati due fronti politici l’uno all’altro contrapposto: quello di Destra e quello di Sinistra. Gli uomini della Destra, conservatori «per mentalità e per educazione», volevano uno Stato che fosse la più diretta espressione delle «classi più elevate e più colte», cioè a dire nobilita, borghesia e ceto medio imprenditoriale. Per questo essi volevano che il diritto di voto fosse riservato ai soli cittadini di censo e di cultura.

La Destra restò al potere ininterrottamente per quasi quindici anni (1861-1876). Durante il governo della Destra ci fu la riunione del Veneto all’Italia e quindi, il 20 settembre 1871, con l’episodio della di Breccia di Porta Pia, l’annessione di Roma al Regno che, mettendo fine al potere temporale dei Papi, apriva un lungo conflitto con il Vaticano. Tra i demeriti della Destra c’erano un soffocante centralismo fiscale, la noncuranza per le drammatiche situazioni di vita delle classi e delle aree geografiche più povere, la pretesa di potere risolvere i problemi sociali con il solo intervento della polizia e spesso anche dell’esercito.

Per raggiungere il pareggio di bilancio, i vari governi di Destra preferivano ricorrere ad odiose tasse come quella sul macinato, che incideva soprattutto sul costo del pane, colpendo così i ceti più poveri. La Sinistra si batteva per una riduzione della pressione tributaria, per iniziative atte a risolvere la «questione meridionale» e per un programma moderno dal punto di vista sociale. I dirigenti della Sinistra erano soprattutto mazziniani e quindi repubblicani, professionisti, artisti, piccoli borghesi appartenenti in qualche modo a quel ceto medio che si andava allora affermando nelle varie regioni italiane. Si trattava comunque di «elementi eterogenei e male amalgamati fra loro». Così quando, nel 1876, la Sinistra fu chiamata al potere si trovò quasi impreparata ad affrontare la guida del Paese con un programma coeso.

Il nuovo Presidente del Consiglio, Agostino Depretis, fu costretto a destreggiarsi per cercare una maggioranza che sostenesse, di volta in volta, la sua politica. Era la politica del cosiddetto trasformismo, che cambiava in sostenitori del governo di Sinistra uomini di tendenze politiche opposte, portando alla mancanza di un’opposizione qualificata e quindi alla decadenza delle istituzioni parlamentari. Il malcostume era favorito da una politica economica e finanziaria frammentata, in mano a diversi istituti di emissione al servizio di pochi profittatori.

Una legge del 1874, limitava il diritto di emissione, senza tuttavia imporre una vigilanza scrupolosa, così le Banche continuarono a stampare cartamoneta a loro piacimento. Fu in questo clima che scoppiarono gli scandali della Banca Romana e del Banco di Sicilia. Nel 1889, dopo che si era sparsa la voce che nei conti della Banca Romana vi erano delle gravi irregolarità, il Ministro dell’Agricoltura e Commercio, al quale spettava il controllo, nominò una commissione d’inchiesta presieduta dal senatore Giacomo Alvisi. Fu allora appurato che la circolazione eccedeva di ben 25 milioni di lire rispetto a quella autorizzata per legge e che, per coprire un vuoto di cassa e crediti praticamente irrecuperabili, ben 9 milioni di lire, soprattutto in tagli da duecento, erano stati addirittura stampati clandestinamente.

Direttore della Banca Romana era quel Bernardo Tanlongo, che in un libro pubblicato cinquant’anni dopo, Nello Quilici lo definirà «vecchio commerciante di campagna di 73 anni, rozzo e frusto arnese dell’affarismo romano, semianalfabeta, arruffone, imbroglione, confusionario, con una situazione patrimoniale privata ingarbugliata, apparentemente florida, in realtà carica di debiti».

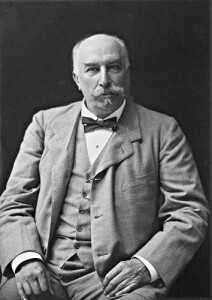

Giovanni Giolitti (1842-1928), politico e primo ministro italiano.

Ebbene un simile personaggio, che aveva stampato illegalmente soldi per concedere facili prestiti agli amici altamente collocati e persino, come insinuarono poi gli anarchici, anche a qualche «testa coronata», alludendo allo stesso Re d’Italia, Umberto I, invece di essere condannato continuò a restare al suo posto. Erano talmente alti i suoi protettori che lo stesso Giovanni Giolitti (1842-1928) si vide costretto prima, come Ministro del Tesoro, a non intraprendere nessuna azione legale contro di lui e dopo, nel 1892, come nuovo Presidente del Consiglio, ad includerlo in una infornata di nuovi senatori di nomina governativa.

Lo scandalo venne a galla in tutta la sua virulenza solo quando, dietro le giuste lamentele dell’Alvisi, intervennero l’economista Maffeo Pantaleoni ed il deputato repubblicano Napoleone Colajanni.

Una seconda inchiesta rivelò allora che i biglietti clandestini ammontavano a settanta milioni di lire mentre altri quaranta erano in stampa a Londra. Tanlongo fu allora arrestato, mentre i due massimi uomini politici della Sinistra di allora, Francesco Crispi e lo stesso Giovanni Giolitti, furono sospettati ed indagati per favoreggiamento. Giolitti, costretto a dimettersi, dovette anche rifugiarsi per quasi due mesi in Germania (1894) per sfuggire ad un eventuale arresto, ma intanto aveva cercato di tirarsi fuori, facendo approvare l’anno prima l’istituzione della Banca d’Italia (legge n. 449 del 10 agosto 1893) come risultante della fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e la liquidazione della Banca Romana.

Ma bisognerà aspettare ancora oltre trent’anni, fino al decreto mussoliniano n. 812 del 6/02/1926, per unificare in capo alla Banca d’Italia il servizio di emissione dei biglietti di banca, e stabilire la cessazione dell’analoga facoltà per il banco di Napoli e quello di Sicilia.

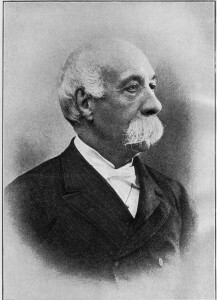

Le dimissioni di Giolitti, causate anche dall’incapacità del suo Governo di ristabilire l’ordine pubblico in Sicilia (moti dei Fasci siciliani) e in Lunigiana, ebbero come conseguenza il ritorno al potere di Francesco Crispi (1818-1901), il vecchio statista siciliano già implicato in un altro spregiudicato caso di connubio tra politica, poteri dello Stato, banche e delinquenza comune. Come quello riguardante l’assassinio del marchese Emanuele Notarbartolo (1834-1893), ex sindaco di Palermo ed ex direttore del Banco di Sicilia, ucciso con 27 pugnalate la sera del 1° febbraio 1893 in uno scompartimento di prima classe della linea ferroviaria Termini-Palermo.

Come direttore del Banco di Sicilia, Notarbartolo aveva scoperto che molti conti erano stati manipolati per favorire politici altolocati. «Uno dei personaggi più sconcertanti di quel periodo», che si era costruito un impero economico privato ai danni dell’istituto di credito siciliano, era l’onorevole Raffaele Palizzolo.

Don Raffaele era contemporaneamente deputato, consigliere comunale e provinciale di Palermo, presidente di una decina di opere pie, consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia e principale azionista della potente Società di Navigazione. Con i suoi vasti poteri, Palizzolo era riuscito a far allontanare dalla Direzione del Banco di Sicilia il marchese Notarbartolo, per mettere al suo posto il duca della Verdura a lui legato da vincoli economici e politici. Diventato praticamente padrone del Banco, Palizzolo, protetto dal Presidente del Consiglio Francesco Crispi, diede il via a una serie vorticosa di operazioni e speculazioni così da mettere seriamente in crisi l’istituto bancario.

Francesco Crispi (1818-1901), politico e primo ministro italiano.

A nulla valsero le denunce di Notarbartolo, che tornò all’attacco con la salita al Governo di Giovanni Giolitti. Il nuovo Governo ordinò allora un’inchiesta ed il marchese, per vendetta, fu assassinato. Tutti sapevano che il vero mandante era Palizzolo. E, nonostante i nomi degli assassini e del mandante fossero sulla bocca di tutti, passarono sei anni prima che Don Raffaele fosse arrestato, 1’otto dicembre 1899; nel frattempo aveva avuto modo di ottenere da re Umberto I «il Gran Cordone per i suoi meriti civici». All’atto del suo arresto tutti i negozianti di Palermo chiusero le loro botteghe in segno di «lutto cittadino».

E quando, il 25 luglio 1904, i giurati del tribunale di Firenze assolsero mandante e sicari per insufficienza di prove, a Palermo si fece gran festa. Fu noleggiato il piroscafo Malta per andare a rilevare Palizzolo a Napoli; fu rinviata la processione della Madonna del Carmine per permettere all’ex ergastolano di prendervi parte; i giurati fiorentini furono proclamati cittadini onorari di Palermo; il deputato Di Stefano, che era successo a Palizzolo, diede le dimissioni per restituirgli il collegio. Inutile dire che, nel frattempo, alcuni dei delinquenti implicati nell’assassinio Notarbartolo erano stati fatti espatriare in America fornendo loro una fedina penale pulita. Ed in America, l’8 giugno 1908, in visita alla colonia siciliana negli Stati Uniti, arrivò anche Palizzolo per un viaggio di propaganda e di raccolta fondi per la sua nuova candidatura al Parlamento italiano.

Sarebbe stato un successo totale se non fosse stato per alcuni giornali dell’emigrazione italiana, che cercarono di spiegare ai loro lettori chi fosse veramente Palizzolo. Ma a convincerlo a far ritorno anticipato a Palermo fu il leggendario tenente Joe Petrosino, della polizia di New York, oriundo di Padula in Campania, che lo affrontò a quattr’occhi in una camera d’albergo. Ed anche per questo il tenente Petrosino, in missione segreta in Sicilia, sarà ucciso la sera del 28 febbraio 1909, nella Piazza Marina di Palermo.

23 Mar 2023

23 Mar 2023

Inviato da @Cd_Admin

Inviato da @Cd_Admin